天气预报的气温是怎么测出来的_天气预报的气温是怎么测出来的呢

1.天气预报的温度是怎么定的

2.气象工作者是如何测量气温的

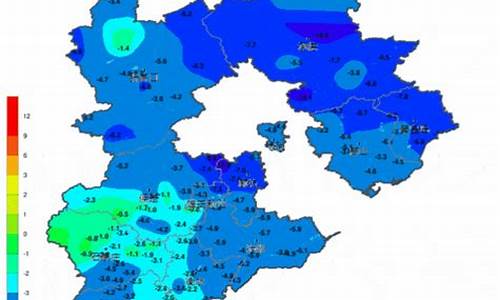

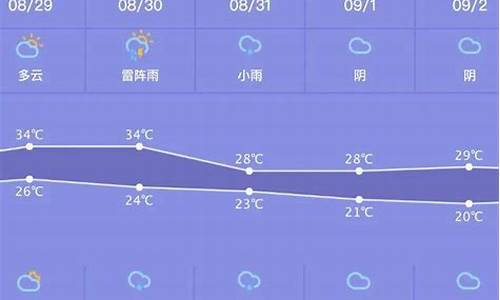

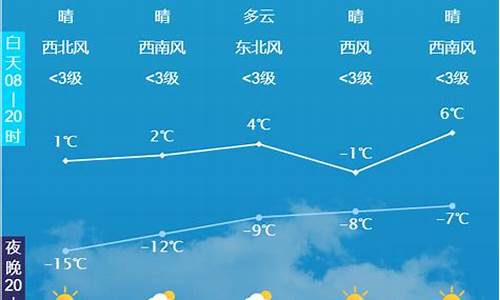

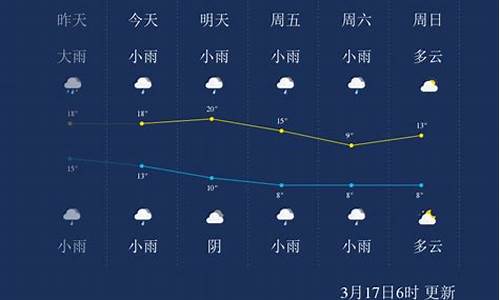

大气的温度简称气温,人们通常用气温数值的大小反映大气的冷热程度。我国用摄氏温标,即℃表示,读作℃。公众天气预报中所说的气温,是在植有草皮的观测场中离地面1.5米高的百叶箱中的温度表上测得的。平均气温是指某一段时间内,各次观测的气温值的算术平均值。根据计算时间长短不同,可有某日平均气温、某月平均气温和某年平均气温等。日最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14~15时,最低气温一般出现在早晨5~6时。地面气象观测的气温项目有定时气温、日最高、日最低气温。配有温度计的气象站应做气温的连续记录,以℃为单位,取一位小数。气温的分布通常用等温线图表示。所谓等温线就是地面上气温相等的各地点的连线,等温线的不同排列,反映出不同的气温分布特点。如等温线稀疏,则表示各地气温相差不大。影响气温分布的主要因素有三个,即纬度、海陆和高度。

天气预报的温度是怎么定的

就气温观测而言,为了避免地面影响和太阳照射,使所测温度具有代表性和比较性,温度计须放置在百叶箱内,且要距离地面1.5米,因为这个高度空气变化比较稳定,又是人类活动的高度,更具实用价值。百叶箱里温度计的数据就是每天气温高低的标准。

为啥气温非要以百叶箱里的为准?首先,这一标准是目前全世界统一的观测标准,按照这一标准观测出来的数据要参加世界气象组织的数据交换,如果标准不统一,交换的数据就不具有可比性,气象部门就不能据此作出准确的预报。

气象部门发布高温预警信号时,百叶箱里最高气温达到35℃以上,这意味着其他地区最高温度可能会达到40℃、甚至更高,这主要取决于地面情况、是否通风、太阳是否直射等环境条件。所以观测场百叶箱内的最高气温对公众来说更实用。”

气象工作者是如何测量气温的

气温:天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度( 一般在百叶箱内测定 )。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时,最低气温一般出现在早晨5-6时。中国用摄氏温标,以℃表示摄氏度。一般一天观测4次(02、08、14、20四个时次),部分测站根据实际情况,一天观测3次(08、14、20三个时次)。

最传统的数据是在地面或海面上通过专业人员、爱好者、自动气象站或者浮标收集的气压、气温、风速、风向、湿度等数据。世界气象组织协调这些数据集的时间,并制定标准。这些测量分每小时一次(METAR)或者每六小时一次(SYNOP)。

气象卫星的数据越来越重要。气象卫星可以集全世界的数据。它们的可见光照片可以帮助气象学家来检视云的发展。它们的红外线数据可以用来收集地面和的温度。通过监视云的发展可以收集云的边缘的风速和风向。不过由于气象卫星的精确度和分辨率还不够好,因此地面数据依然非常重要。

数据同化

在数据同化的过程中被集的数据与用来做预报的数字模型结合在一起来产生气象分析。其结大气状态的最好估计,它是一个三维的温度、湿度、气压和风速、风向的表示。

数据天气

按照物理学和流体力学的结果来计算大气随时间的变化。

输出处理

模型计算的原始输出一般要经过加工处理后才能成为天气预报。这些处理包括使用统计学的原理来消除已知的模型中的偏差,或者参考其它模型计算结果进行调整。

重要工具

天气预报的重要工具是天气图。

天气图主要分地面和高空两种。天气图上密密麻麻地填满了各式各样的天气符号,这些符号都是根据各地传来的气象电码翻译后填写的。

每一种符号代表一定的天气。

表示云状的符号,有卷云、卷积云、卷层云、高积云、雨层云和积雨云等等。

表示天气现象的符号有:雷暴、龙卷、大雾、连续性大雨、小雪和小阵雨等等。

此外,还有表示风向风速、云量及气压变化的符号。

所有这些符号都按统一规定的格式填写在各自的地理位置上。这样,就可以把广大地区在同一时间观测到的气象要素如风、温度、湿度、气压、云以及阴、晴、雨、雪等统统填在一张天气图上。

从而构成一张张代表不同时刻的天气图。有了这些天气图,预报人员就可以进一步分析加工,并将分析结果用不同颜色的线条和符号表示出来。

地面天气图的分析内容包括:圈画出各地重要的天气现象(如降水、大风、雪暴等)的区域范围,画出冷锋、暖锋、准静止锋的所在位置,绘制全图等压线,标出低压、高压中心及强度。

经过这一分析,就可从图中清晰地看出当时的气压形势:哪里是高压,哪里是低压,冷暖空气的交锋地带在哪里。

高空天气图上填写的气象要素是同一等压面上各点的高度,因而分析绘制的是相隔一定数值的等高线。等高线画好后,就能看出当时高空的气压形势:哪里是低压槽,哪里是高压脊。

然后再画出等温线,标出冷暖中心。从冷暖中心与低压槽、高压脊的配置情况,预报人员就可对未来的气压形势作出大致的判断。

随着气象科学技术的发展,有些气象台已经使用气象雷达、气象卫星及电子计算机等先进的探测工具和预报手段来提高气象预报的水平,收到了显著的效果。

据报道,自1966年以来,发生在全世界热带海洋上的台风,几乎没有一次逃过气象卫星的“眼睛”。卫星云图对于监视和早期发现大型风暴、强烈的灾害性天气都有显著效用。

制作过程

①根据有关部门提供的数据在电脑上制作全国气象形势图表(就是天气预报节目的背景图)

②主持人站在一块蓝幕前“指指点点”,讲解天气(如何把握各个地区的位置,主持人只有一个秘诀——死记硬背)

③中心进行影像合成,在电脑上用过程①中的图表代替过程②中的蓝幕;

④中心将制作完毕的节目传送到中央电视台。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。